행사 안내

-

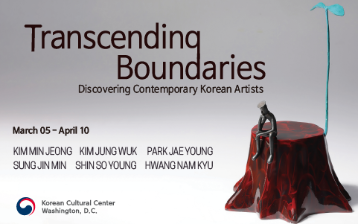

워싱턴한국문화원, 경계 없는 시선(Transcending Boundaries) 단체전 개최 행사 기간 2026.03.05. ~ 2026.04.10.

워싱턴한국문화원(원장 박종택, 이하 문화원)은 3월 5일(목)부터 4월 10일(금)까지 문화원 2층 전시장에서 ‘경계 없는 시선(Transcending Boundaries)’ 전시를 개최합니다. 전시 내용 《경계 없는 시선》은 동시대 한국 작가들의 다양한 시선이 담긴 작품들을 소개합니다. 이번 전시에서는 회화, 조각, 설치 등 다양한 매체를 활용한 작업들로 구성되어 있으며, 물질과 현실, 사람의 감정을 탐구합니다. 본 전시는 작가 개인의 경험과 기억에서 출발한 작품들을 소개하며 개인 내면의 감정을 어떻게 시각적으로 표현하는지 보여줄 예정입니다. 작품은 이야기나 해석을 제시하기 보다 관람객 스스로 감상할 수 있도록 유도합니다. 특히 작품들은 회화의 평면성, 색채감 혹은 조각의 표면 등 매체가 가진 속성을 강조하여 작품을 감각적으로 읽을 수 있도록 제시합니다. 이처럼 《경계 없는 시선》은 한국 동시대 미술 통해 감각을 느낄 수 있는 전시입니다. 이번 전시를 통해 타인의 기억을 바라보며 감정을 간접적으로 경험하고 자신의 내면 또한 마주할 수 있는 시간을 전하고자 합니다. 연계 프로그램 전시 개막식은 3.5.(목) 오후 5시부터 개최되며 8시까지 자유롭게 전시를 관람할 수 있습니다. 전시는 4.10.(금) 까지이며 3.6.(금)과 4.3.(금)에는 ‘아트워크 듀퐁(ArtWalk Dupont)’과 연계해 오후 6시부터 8시까지 야간 연장 개방을 합니다. 그 외 자세한 전시 연계 프로그램 일정은 문화원 공식 홈페이지에 게시될 예정입니다. 문화원의 모든 전시는 별도 예약 없이 무료로 관람 가능하며, 일반 관람 시간은 월요일부터 금요일까지 오전 10시부터 오후 5시까지입니다. (점심시간 정오 12시 – 오후 1시 제외) 전시와 관련한 보다 자세한 정보는 워싱턴한국문화원 공식 홈페이지 (www.koreaculturedc.org) 에서 확인할 수 있습니다. OPENING RECEPTION RSVP COMING SOON! 작가 소개 성진민 은 시간의 흐름을 기록한다. 캔버스 화면에는 여러 색을 반복적으로 그려 연속적인 시간의 상태를 보여준다. 작가가 인식하는 시간의 순간을 화면에 담음으로써, 연속적인 시간의 감각을 시각적으로 표현한다. 황남규는 재료의 물성을 탐구한다. 조각 표면을 손으로 반복적으로 문지르는 과정을 통해 완성된 작품은 내면의 상처를 치유하는 신체적 행위와도 연관된다. 스킨십이라는 개념을 작업의 출발점으로 삼아 불완전한 상태의 물질을 다듬으며 새로운 조형으로 변화시키는 작업을 해오고 있다. 김민정은 감정을 회화로 드러낸다. 그의 작업은 개인적 경험에서 비롯된 기억과 내면에 자리잡은 감각을 마주하는 과정에서 출발한다. 화면 속 사람의 얼굴에는 표정이 없으며 몸 또한 변형되어 있거나 공중을 떠다닌다. 사람 형상으로 보이지만 불완전해보이는 도상은 바라보는 이로 하여금 다양한 해석을 남긴다. 이 또한 작가 개인적 기억에 잠재된 존재로서 묘사되거나 허상을 기록한다. 박재영은 시각과 촉각을 모두 느낄 수 있는 공감각적인 회화 작업을 해오고 있다. 그는 뜨개질 이미지를 물체화하여 섬유 질감이 강조된 화면을 구성한다. 캔버스 화면에는 누구나 떠올릴 수 있는 친근하고 따스한 이미지를 제시하여 회화가 가진 시각성을 더욱 강조시킨다. 신소영의 날개는 인간의 감정, 관계, 그리고 꿈을 향한 열망을 표현한다. 작가가 바라보는 날개는 날 수 있는 기능이기 보단 두 개의 날개가 함께했을 때 나오는 결합력을 강조한다. 작가는 개별 존재들이 서로 관계를 맺음으로써 나타나는 연대와 사랑을 제시하며 관계의 아름다움을 시각화한다. 김정욱은 홀로그램 매체를 활용해 작업을 해오고 있다. 그는 빛을 활용해 전시 공간 안에서 빛이 나타났다 사라지는 경험을 제공하며, 이를 통해 현실과 비현실 사이의 간극을 직접적으로 인식할 수 있도록 한다. 주요 작품 소개 Sung Jin Min Stroll Acrylic on canvas, 45.9x35.8in, 2023 Hwang Nam Kyu Sweet Dream FRP, Stainless steel, Bronze, Acrylic, 20x20x27cm (9.8x9.8x13.7in), 2024 Kim Min Jeong Withering II Oil on canvas, 40x40cm (15.7x15.7in), 2025 Park Jae Young Woolscape - Houseboats Oil on canvas, 65x50cm (25.5x19.6 inch), 2023 Shin So Young Shape of the Heart 202201 25.6 x 20.9 inch, Acrylic gouache on canvas, 2022 Kim Jung Wuk LAYER Optical hologram, 40cmx50cm, 2023

게시일 2026.02.19. -

워싱턴 DC 독립영화제(DC Independent Film Festival, DCIFF 2026) Personal & Drama Short Films Collection 행사 일자 2026.02.14.

워싱턴 DC 독립영화제(DC Independent Film Festival, DCIFF 2026) Personal & Drama Short Films Collection 프로그램의 일환으로 진행되는 특별 상영회에 여러분을 초대합니다. 본 상영회는 기억, 가족, 정체성, 그리고 인생의 감정적 전환점을 주제로 한 여섯 편의 단편영화를 선보입니다. 이 가운데 〈Back Then〉은 신예 감독 김준혁의 한국어 단편영화로, 섬세한 시선과 따뜻한 감성으로 주목받고 있는 작품입니다. 본 초청을 통해 저희 기관은 커뮤니티와 의미 있는 영화적 경험을 나누고자 한정 수량의 무료 티켓을 후원합니다. 상영 정보 📅 일시: 2026년 2월 14일(토) 🕒 시간: 오후 2:10 – 4:30 📍 장소: Regal Gallery Place (701 7th St NW, Washington, DC 20001) 티켓 안내(무료 / 수량 한정): 본 페이지를 통해 제공되는 티켓은 커뮤니티 후원 프로그램의 일환으로 무료 제공되며, 수량이 한정되어 있습니다. 영화제 전체 프로그램 및 일반 예매 정보는 아래 DCIFF 공식 페이지를 참고해 주세요. REGISTER FOR COMPLIMENTARY TICKETS! 상영작 〈Back Then〉 감독: 김준혁 러닝타임: 13분 줄거리: 대학 진학을 위해 집을 떠나는 하늘은 뉴욕으로 향하는 택시 안에서 오래된 기억과 마주하게 됩니다. 구겨진 레체 프리타 포장지는 잊고 지냈던 어린 시절의 한 장면을 떠올리게 하고, 〈Back Then〉은 그 순간을 통해 가족, 기억, 그리고 두 문화 사이에서 성장해가는 과정을 섬세하게 그려냅니다. 상영이 끝난 후에는 〈Back Then〉의 감독 김준혁과 함께하는 Q&A 세션이 마련되어 있습니다. 감독 소개 김준혁(에릭 김) 감독은 뉴욕대학교 티쉬 예술대학(NYU Tisch School of the Arts)에서 Film & TV를 전공 중인 한국 출신 영화감독입니다. 첫 단편영화 〈Well-dying〉은 다음을 포함해 20여 개 이상의 영화제에서 수상 및 초청되며 주목을 받았습니다. 아카데미® 공식 인증 영화제 Indy Shorts Film Festival 관객상 아카데미® 공식 인증 제32회 Heartland International Film Festival 스페셜 프레젠테이션 아카데미® 공식 인증 deadCenter Film Festival 공식 상영 제56회 WorldFest–Houston International Film Festival 레미상 수상 등 〈Back Then〉은 감독의 두 번째 단편영화로, 현재 월드 프리미어 상영을 앞두고 있습니다.

게시일 2026.02.06. -

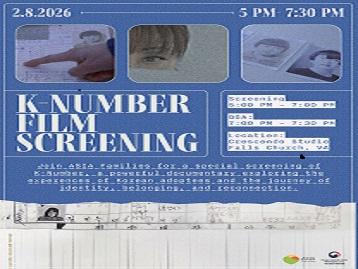

K-Number 다큐멘터리 상영회 & 관객과의 대화 행사 일자 2026.02.08.

한국 입양인들의 정체성, 문화, 그리고 공동체를 찾아가는 여정을 담은 감동적인 다큐멘터리 K-Number 상영회에 여러분을 초대합니다. - 일시: 2026년 2월 8일 (일) - 상영: 오후 5:00 – 7:00 - Q&A: 오후 7:00 – 7:30 - 장소: Crescendo Studio, Falls Church, VA - 작품 소개 1970년대 초, 길에서 우연히 발견된 미오카. 어린 시절 자신의 이름을 기억하지 못하는 미오카는 가족을 찾기 위해 여러 차례 한국을 찾는다. 하지만 매번 돌아오는 건 조작된 서류와 감춰진 기록. K-Number의 진실은 무엇이며, 사라진 서류는 무엇을 감추고 있을까? 시간과 국경을 넘어, 숨겨진 진실이 풀리기 시작한다. RSVP FOR THIS EVENT! 수상 및 노미네이트 2024 50회 서울독립영화제(대상) 2024 29회 부산국제영화제(다큐멘터리 관객상) 관객과의 대화 상영 후 <K-Number>의 감독 조세영과 입양인이 함께하는 Q&A가 진행됩니다. 작품에 담긴 이야기들을 직접 듣고, 질문을 나누며 보다 깊이 있는 대화에 참여해 보세요.

게시일 2026.02.04. -

2026년 병오년(붉은 말의 해) 기념 스미스소니언 국립아시아예술박물관(NMAA) 협력 설날 마켓 행사 행사 일자 2026.02.21.

National Museum of Asian Art Lunar New Year Market 📅 2026년 2월 21일(토) | 12:00–18:00 📍 Smithsonian Arts + Industries Building 워싱턴 한국문화원은 2026년 병오년(붉은 말의 해)을 기념하여, 스미스소니언 국립아시아예술박물관(NMAA)과 공동으로 개최되는 설날 마켓 행사에 공식 파트너로 참여한다. 본 행사는 새해를 맞아 현지 관람객들에게 한국의 전통 설 세시풍속(歲時風俗)과 길상(吉祥)의 의미를 소개하고, 한국 문화의 상징성과 미학을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고자 마련한다. For details and to RSVP, visit the NMAA website. 🎁 전통 길상물 전시 및 기념품 증정 (한정 수량) ●복주머니 (Bokjumeoni) 새해의 행운과 부를 상징하는 복주머니 전시 및 기념품 증정 ●2026 병오년 붉은 말의 해 핀버튼 에너지, 전진, 성공을 상징하는 ‘붉은 말의 해’ 마스코트 핀버튼 증정 ●복조리 (Bokjori) 전통 대나무 조리 전시 및 한 해 동안 복과 재물을 ‘퍼 담는다’는 의미의 복조리 핀버튼 증정 ●마패 (Mapae) 조선시대 관원이 공무 수행 시 사용하던 공식 마패 전시 → 권위, 보호, 상승하는 운을 기원하는 마패 키링 증정 ●액막이 명태 (Aekmagi Myeongtae) 액운을 막고 복을 불러온다고 여겨지는 전통 길상물 전시 및 액막이 키링 증정 ●민화 컬러링 엽서 세트 (4종) 한국 전통 민화를 주제로 한 컬러링 엽서 증정 ○호랑이와 까치: 액막이, 길상 ○모란과 나비: 부귀, 행복, 사랑, 장수 ○사슴과 학: 평안, 고귀함, 길운 ○책거리: 지식, 학문, 배움과 출세에 대한 염원 ●K-POP 랜덤 앨범 특별 깜짝 선물로 한정 수량의 K-POP 앨범 증정 예정 📌 유의 사항 ●기념품은 수량 한정으로 제공되며, 1인 1개 증정을 원칙으로 합니다. ●선착순 배포로 진행되며, 조기 소진될 수 있습니다.

게시일 2026.01.30. -

설맞이 공연 : 코리안 피버 <빛의 유산: 코리아!> 행사 일자 2026.02.19.

설맞이 공연 <빛의 유산: 코리아!> 2026년 2월 19일(목) 오후 6시 트럼프-케네디센터 밀레니엄 스테이지 행사 신청 링크 (2월 4일(수) 오전 10시 오픈) 워싱턴한국문화원(원장 박종택, 이하 문화원)은 2026년 2월 19일(목) 오후 6시, 트럼프-케네디센터 밀레니엄 스테이지에서 (Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts)에서 음력설맞이 공연 <빛의 유산: 코리아!>를 개최한다. 공연 소개 문화원은 음력설을 맞이해 케네디센터와 협업으로 이번 공연을 기획했으며, 한국 전통과 창작음악을 결합한 독창적인 무대로 관객들에게 특별한 문화 경험을 선사할 예정이다. 코리안 피버의 케네디센터 데뷔 무대는 현지 한인 단체를 소개하며 한국음악의 우수성을 알림과 함께, 한국문화에 대한 이해와 관심을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다. 공연에는 뉴욕 기반의 월드뮤직 앙상블 코리안 피버(Project Korean Fever)가 참여해 약 60분간 한국 전통악기와 서양악기가 어우러진 음악회를 선보인다. 프로그램에는 아리랑, 사랑가, 돈데 보이보이, 안달루시아의 언덕, 다이너마이트, 적성가, 시나위 등이 포함되며, 클래식, 팝송, 재즈와 더불어 한국의 전통음악이 어우러진 무대를 통해 희망과 새해맞이 기쁨을 전하고 설날의 즐거움을 선사할 예정이다. 또한, 공연단은 2월 18일(화) 워싱턴 D.C.의 시튼 초등학교(Seaton Elementary School)와 버지니아의 콜린 파웰 초등학교(Colin Powell Elementary School)에서 전통음악 공연과 워크숍을 진행하여, 지역 학생들이 한국문화를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공할 예정이다. 공연 티켓은 무료이며 2월 4일(수) 오전 10시부터 케네디센터 웹사이트에서 사전예약을 통해 구입할 수 있으며, 자세한 공연 내용은 문화원 홈페이지에서 확인이 가능하다. 서라미 | 가야금 최호경 | 기타 이안 강 | 베이스 피터 만하임 | 드럼 김리나 | 보컬 박은기 헤라 | 보컬 게스트 출연 | 이서은 아비게일, 이시엘 아리아나, 안토니오 카마르디, 박아영 올리비아, 김보미, 유한주 데이비드, 이다연, 박진영 엘리스, 잔루카 카마르디, 김한니엘, 박라임, 마르첼로 카마르디, 김민지, 이시유 나타나엘, 이나윤, 박라함 웨스트원 (래리 정) | DJ 올 나이터스 (클라라 김, 크리스티나 이, 에브게니야 얀주라에바) | 댄스 장성현 | 미디어 아트

게시일 2026.01.30.